一般森林講座「森からはじまる水の循環」を開催しました

10/10(金)は、一般森林講座「森から始まる水の循環」を開催しました。

もりとみず基金の重要なテーマのひとつに森と水のつながりがあります。森と水のつながりについて、当たり前のように感じますが、科学的な理由があります。雨が降り、森林で蓄え、下流に流れるという基本的な仕組みについて「森林水文学」という観点から名古屋大学農学部生物環境科学科教授の五味高志さんにご説明いただきました。そのうえで、嶺北地域での水の循環に関する最新の調査結果について株式会社地圏環境テクノロジーの田原康博さんと松浦太一さんに解説していただきました。

森と水のつながりについて

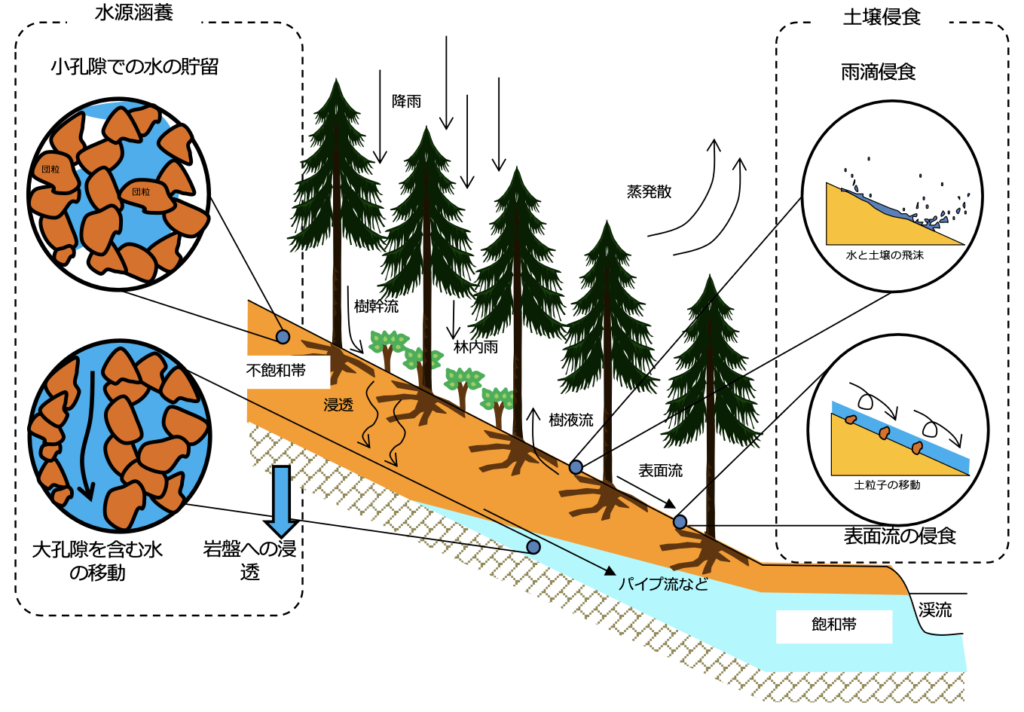

森林の多面的機能のひとつに水源涵養機能があります。水源涵養機能は大きく3つに分けられます。

1つ目は、洪水緩和機能です。森林に降った雨は木の枝や幹を通り、森林土壌に浸透します。浸透した雨はさまざまな経路をたどり、河川に流れつきます。このことで、河川の急激な増水を防いだり、流量のピークを遅らせることができることに貢献します。

2つ目は、水資源貯留機能です。森林に降った雨は、森林土壌内の隙間に一時的貯留され、時間をかけて河川に送り出されます。雨が降らず晴天が続いている日でも河川が枯れずに水が流れているということにも貢献しています。

3つ目は、水質の浄化機能です。雨水が森林土壌内を浸透し、河川に流出するまでの過程でリンや窒素などは土壌に保持されます。一方で、ミネラル成分などは溶け出し美味しく、綺麗な水を作りだすことに貢献しています。

以上のように、森林は河川への安定的な水を供給や水質改善などで深く関わりがあります。

注目される水源涵養機能

近年の気候変動により、大雨による洪水や土砂災害と雨が長い間降らないことによる渇水という両極端な課題に直面しています。森林にはこの両極端な問題に対応し得る能力があります。

大雨による土砂災害には、森林内にある木の根っこが土壌を保持することにより土砂災害を防止に貢献しています。また、先述した水源貯留機能は渇水のリスクを減らすことに貢献すると言われています。今年の夏、北陸や東北で雨不足によりダムの貯水率が著しく低下し、農業や生活に影響が出ました。身近に渇水が起こるようになり、渇水のリスクを減らす森林の水源涵養機能が注目されはじめています。

従来の水源涵養機能の評価は木の有無、森林なのかどうかという部分が中心でした。現在は、もっと踏み込んで森林の中身・質が水源涵養機能を大きく左右すると言われています。森林の質で特に注目されているのは下層植生や表面土壌の状態です。水源涵養機能が十分に発揮される森林とは、下層植生が十分に発達して、森林土壌が豊かで水より多く浸透させることができます。しかし、現在はシカの食害や間伐等を行わず荒廃が進んだ結果、下層植生が全く生えていないような森林が増えてきています。

水源涵養機能を十分に発揮させるためにも、下層植生が発達し、森林土壌も水を浸透させるような森林管理が必要になります。

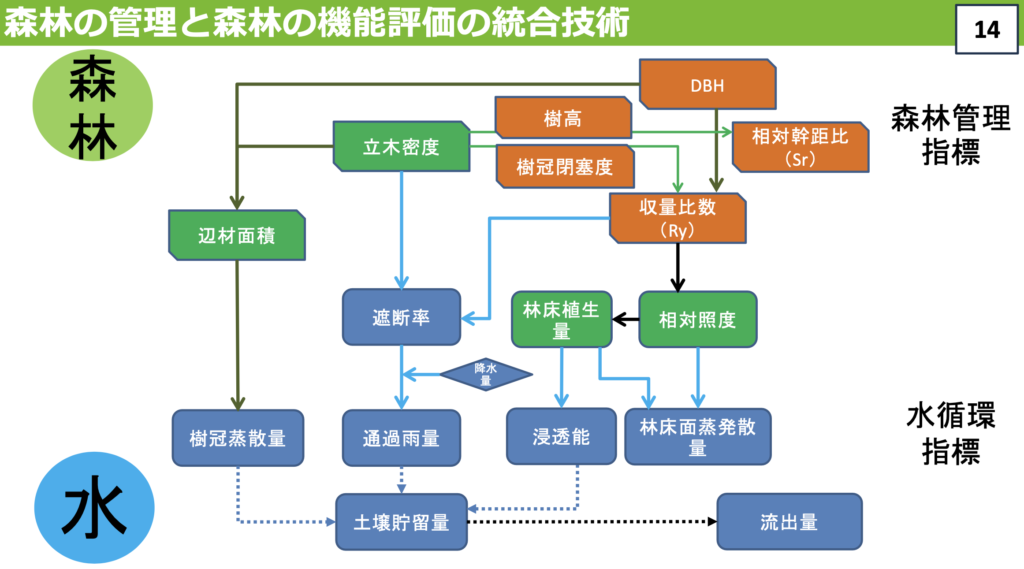

水源涵養機能をもっと身近にするために

水源涵養機能を発揮させる森林の質を評価することは難しいそうです。その原因のひとつに森林の管理の指標と水の循環に関する指標が異なるということがあります。五味さんは、森林管理と水循環を別々の指標を1つに統一することに取り組んでいます。水源涵養機能を可視化・評価することができるようになると、目指すべき森林や必要な管理方法についても知ることができるようになります。

11月下旬に林野庁が主催で森林の状態と地質状態からと水源涵養機能を簡易に推定することができるツールについてのセミナーが行われる予定です。少しずつ森林管理と水の循環に関する相互の影響を知る手段が生まれつつあります。

林野庁のオンラインでも聞くことができますので、興味が出てきた人はぜひ聞いてみてください。

申し込みはこちら→https://shinrin-seminar.jp

以上のように、普段なんとなく感じているような森と水のつながりを定量化・可視化するという取り組みが行われていて、学術的にも行政的にもとてもホットな分野であることがわかりました。

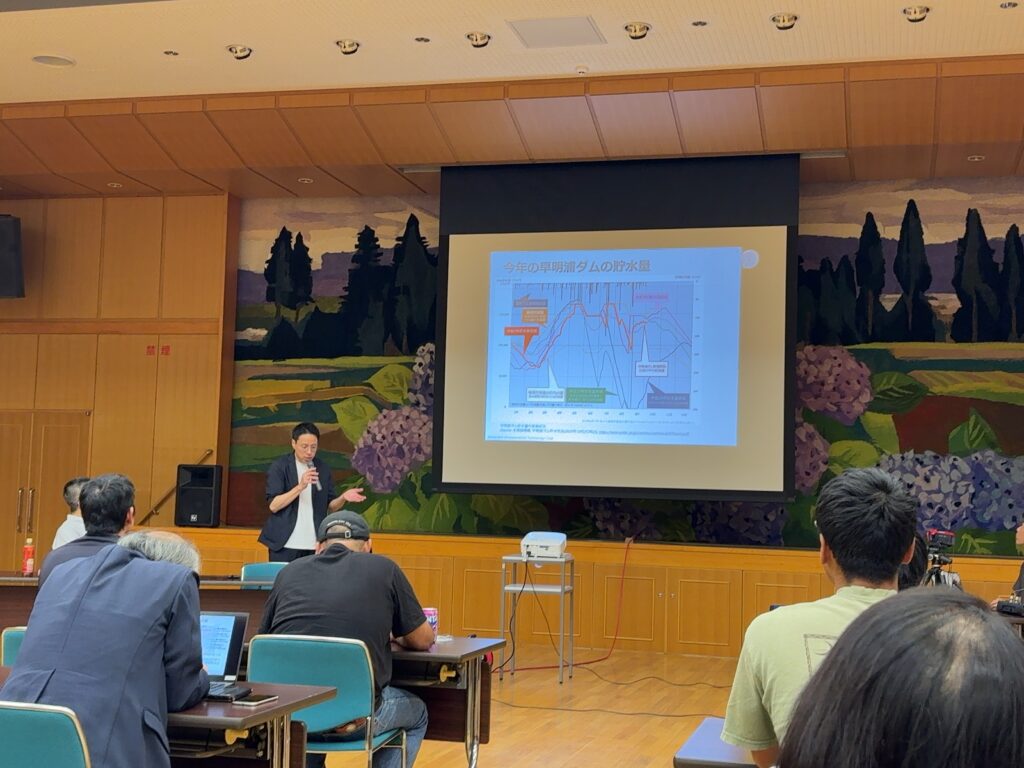

嶺北の水循環シミュレーション

ここからは、具体的に嶺北地域の水循環についてです。

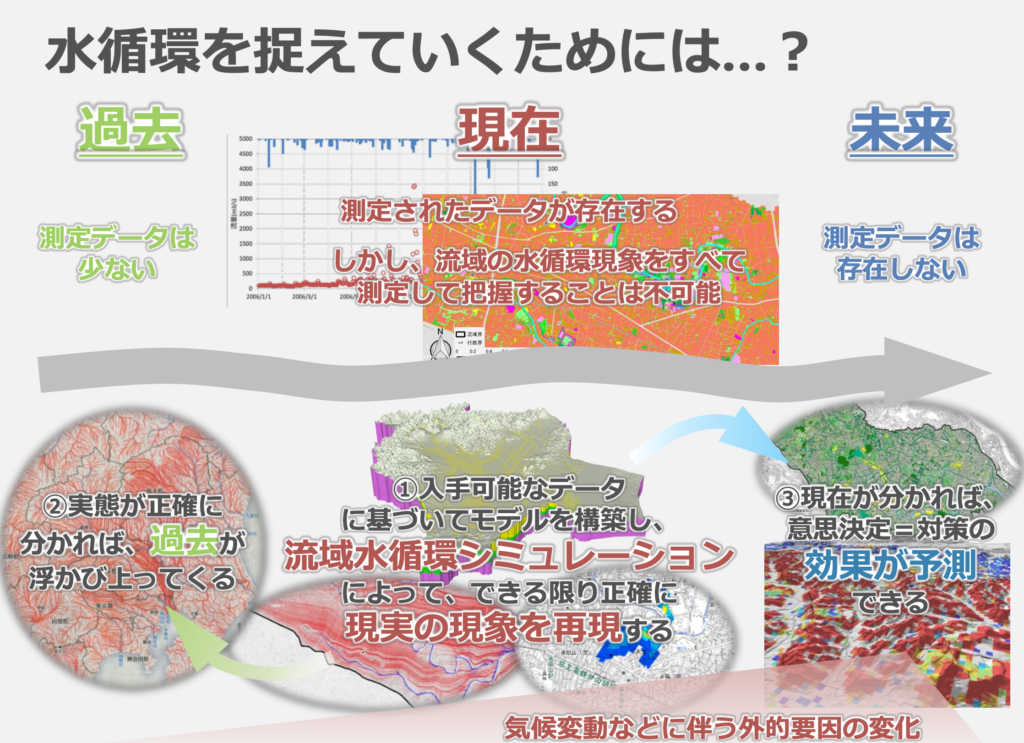

シミュレーションでは、自然現象を物理法則に基づいて数値化・可視化することができます。これを森林に当てはめてみると、水源地や森林の可能性を客観的に評価する指標を提供することができるようになります。シミュレーションは、現実世界を再現するものなので、その結果は絶対的なものではありません。ただ、現実世界でのデータの取得・蓄積・分析と仮想世界でのモデルによる再現結果を何回も行き来させることで、現実世界に即したものに迫っていけます。

気象や地質、土地利用、地形などの基礎データをもとに仮想の世界に嶺北地域に創り上げました。この仮想世界に現実世界で計測された量の雨を降らせて、水循環シミュレーションGETFLOWSで解析を行ったそうです。このシミュレーションは、地表水だけでなく地下に浸透した水の流れも同時に計測することができる世界最先端のツールです。

シミュレーション結果より

今回のシミュレーションは実測されたデータに基づいた嶺北地域と雨量を用いており、現実世界で起こったことの再現になります。シミュレーションより、地域内に浸透した地下水は近くの沢や川に流出し、地表水として下流に流れることが確認できました。このことは、降った雨が流域内比較的早く流出する特徴があることが示しています。これは、嶺北地域の地質的に岩盤そのものが堅く保水効果が限られていることとリンクしています。つまり、嶺北地域内で安定的に水を供給するためには、岩盤の上にある森林の水源涵養機能が重要になるということを示唆しています。

森林の管理による水の循環の違いを知るために、森林の管理による土壌状態の変化をさせたシミュレーションを行いました。間伐による森林管理を行い、森林土壌を浸透しやすくした場合と手入れを行わず、荒廃が進んだ場合の両方とも土壌への浸透量は現在よりも増えます。違いが出たのは、ダムへの流入のタイミングです。荒廃が進んだ方が流入タイミングが早くなり、森林管理を行った場合は流入タイミングが遅く変化しました。

流入タイミングが遅れるということは、雨が降っていない時でもダムに水が流入し、水を利用できる期間が長くなることにつながります。

今後、細かくデータを変化させることで森林の状態や気象の変化による水循環の変化を捉えることができ、嶺北地域に必要な森林の施業の規模や程度について議論を深めることができます。

おわりに

今回は、森と水のつながりについて基本的な部分から最先端な部分まで聞くことができる中身の濃い時間となりました。専門的な部分を森林や林業に関わる方以外にも広く知ってもらうことが嶺北地域として森林管理に取り組んでいくうえでは、重要になってくると考えています。基金としても専門的な部分をわかりやすく、広く伝えていく活動も増やしていけたらと思います。

本講演の様子は後日YouTubeにてアップする予定ですので、当日参加できなかった方やもういちど内容を聞きたい方などぜひご視聴・ご活用いただけたらと思います。

ご参加いただいた方から次のような感想をいただきました。

・水循環について、気象の変化や森林の管理状況が大きな要因であることがあらためてわかった。

・気象をコントロールすることはできないが、目の前にある森林は管理可能であり、そのために企業、個人それぞれの立場で何ができるか考え実行することが重要であると感じた。

・森と水をつなげるには共通言語が必要という五味先生の言葉が刺さりました。