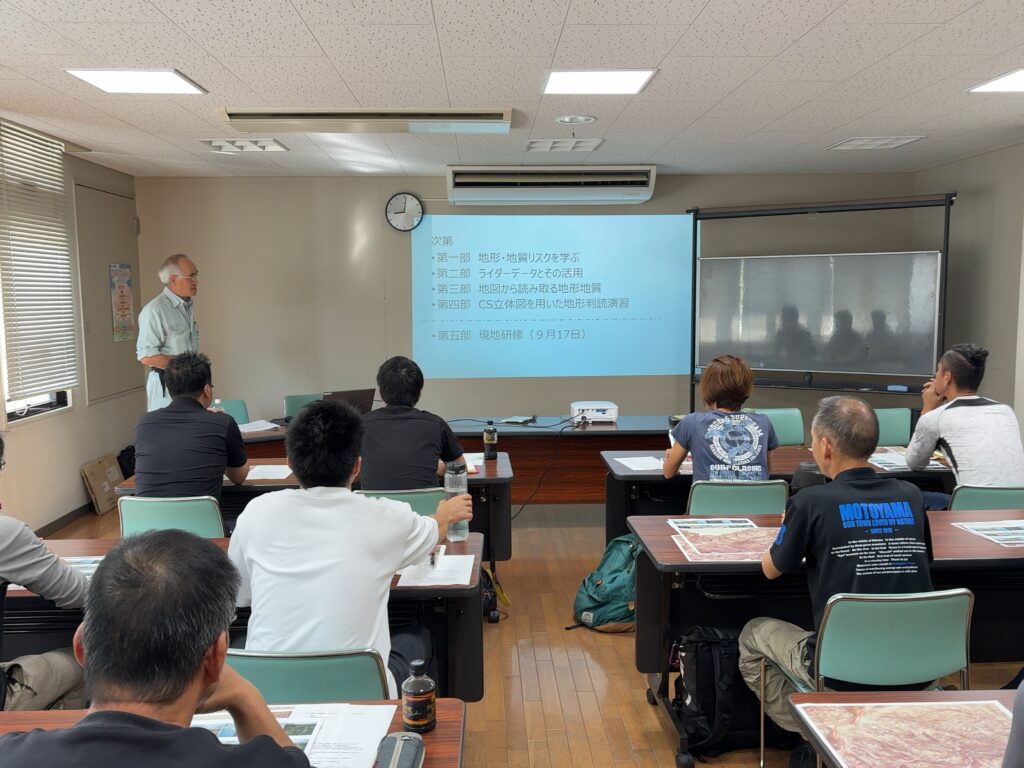

林業のための地形・地質研修を実施しました

9/16-17は林業人材育成研修として、「林業のための地形・地質」研修を実施しました。

今回のテーマは、地形・地質です。山の地形や地質の特性を把握しておくことは、長い期間に渡り安全に林業を進めていくうえで重要です。林業では、車やより大きな重機が通ることができるように林道や森林作業道などの森林路網を設置します。森林路網は、土砂を削ったり、土を盛ったりして設置していきます。地形や地質の特性を把握せずに設置を行うと、地すべりや土砂くずれなどの思わぬ災害を引き起こすことにも繋がります。

安全で長期的な路網を作る際には、どのようなポイントを抑えておく必要があるのでしょうか?今回の研修では、地図や現場から土砂災害や地すべりなどの災害のリスクを把握するための基礎知識や災害リスクを地図から読み取る力を(株)四国トライの吉村典宏さんに教えていただきました。

1日目

初日は、座学を中心に学びました。

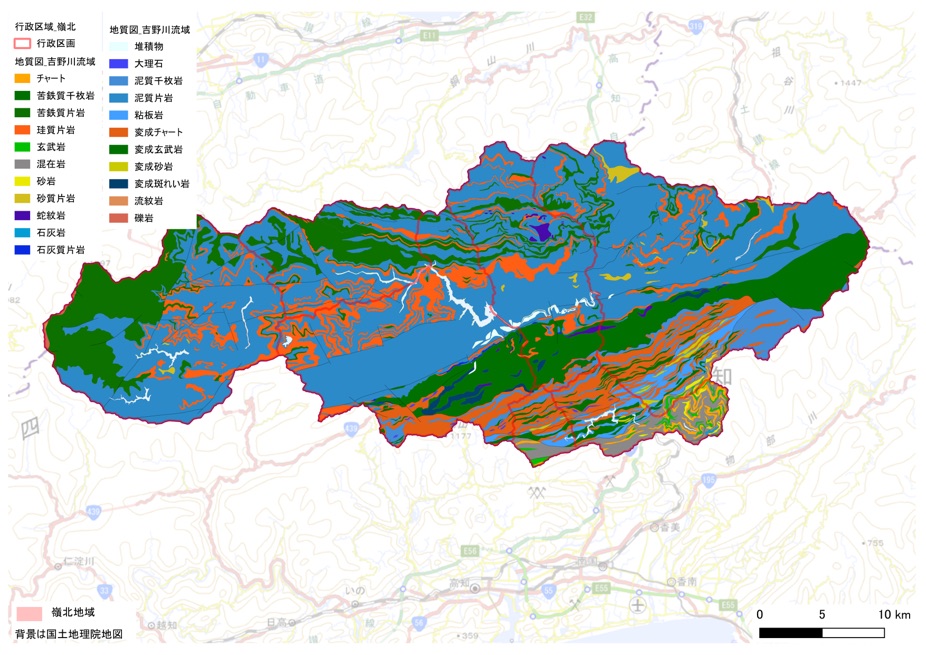

最初の話題は、嶺北地域がどのような地層に位置しているかでした。嶺北地域では、吉野川を挟んで、北と南で含まれている岩石の種類が異なります。その岩石の特徴を受けているため、地形も北と南で全然違います。

南側は、水を含みやすく粘土化しやすい緑色片岩が中心です。粘土化した緑色片岩の地層から地すべりが起こりやすくなっています。実際、嶺北の南側では地すべり跡を活用した棚田が多く位置しており、地すべりが多い地域であることが確認できます。

北側は、緑色片岩と比較しても水を含みにくく、硬い黒色片岩が中心です。地層と斜面の傾斜が同じ向きである流れ盤方向での地すべりは起こりにくいですが、地層の斜面とは反対向きである受け盤方向に連続した割れ目があり、ここから地すべりが発生します。

下の図からもわかるように、嶺北地域内でも地形・地質は異なります。地域として画一的な方法で森林路網の設置や施業を行うのではなく、場所や特性に合わせた方法で進めていく必要があることを確認できました。

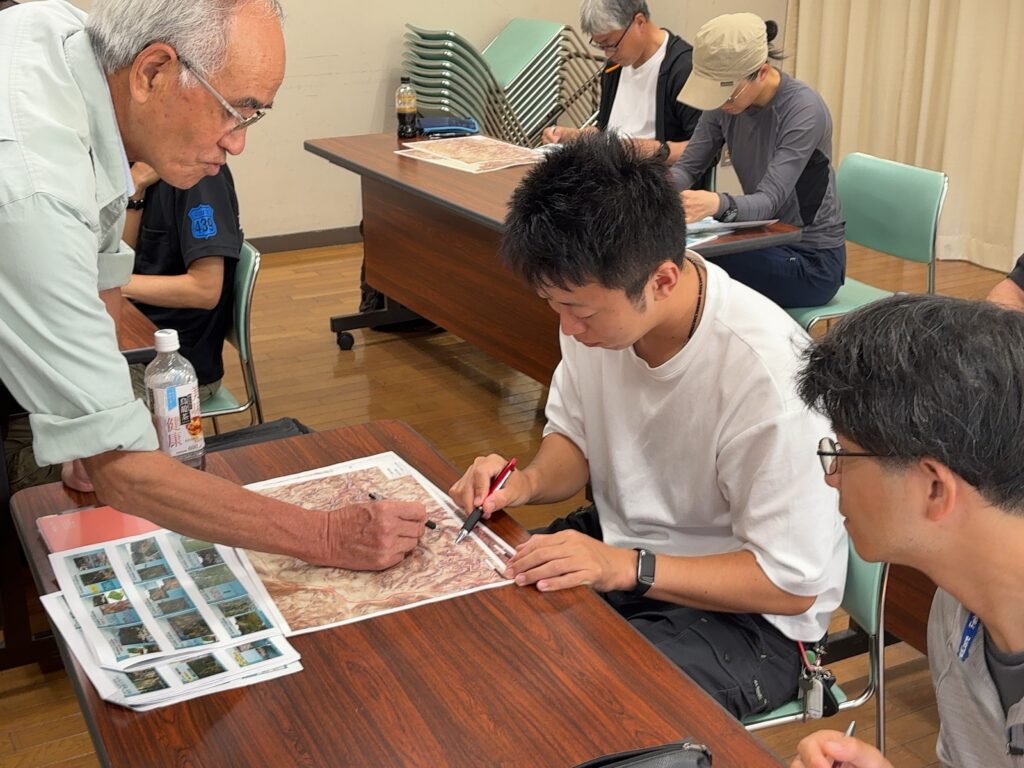

次に、基本的な地形についての特徴や地形からわかること、地すべりや土石流などの斜面変動地形の特長について教えていただきました。そのうえで、嶺北地域の北側と南側それぞれ1ヶ所の森林について赤色立体図を用いて地図から斜面変動地形の読み取りを行いました。

2日目

2日目は、昨日赤色立体図で斜面変動地形を読み取った2つの場所に実際に赴きました。昨日の地図から読み取った情報が現地ではどのように反映されているのか、そもそも読み取った情報は正しかったのかなどについて吉村さんから解説をいただきました。

午前中〜緑色片岩中心〜

午前中は、南側の緑色片岩が中心の場所です。山に入って1番最初に行ったのは、水が流れていた谷の中でした。吉村さんは「谷を見れば、全部わかる」と話されました。谷には、石や砂が堆積しています。この堆積している石や砂は、谷よりも上部や周辺の土砂が削られ、流されてきたものです。石や砂の種類や形、大きさからどういう地形になっているのかというのがわかるそうです。石1個から読み取れる情報が多くて驚きました。

次に山の尾根部分も歩いてみました。歩いた森林作業道も含め周りは、緑色片岩が風化してできた赤土が中心の土壌でした。緑色片岩が風化してできた赤土は、水を含みやすく雨が降るとすぐにぬかるみ、また、一旦水を含むと乾燥するまでに1週間以上掛かるそうです。これでは、車などが走行できなくなり、作業の効率も落ちてしまいます。そのため、道をつけるのには向いていないそうです。どうしても道を作る必要がある場合は、赤土の下にある地層を掘り起こして使うか、砂利などを埋め込んで補強する必要があるそうです。

他にも、赤色立体図上ではどういう地形なのか判別しきれなかった部分にも行ってみました。実際に行ってみると断層によって地形に変化が現れていることがわかりました。地図上であらかた想定したうえで、現地にいくことでより山の状態を把握することができました。どちらか一方だけでなく、ふたつをバランスよく行うことが大事だと感じました。

午後〜黒色片岩中心〜

午後は、黒色片岩の地形の特長がよくわかる場所に行きました。

地層がむき出しになっているところがあり、そこで色々観察をしました。まず、土の色を見ましたがコケに覆われていて、こっちの方が緑色片岩なのではないかと思えるぐらい緑色になっていました。次に、地層の傾斜を確認しました。傾きの方向はしっかりと確認することができ、斜面の傾斜と地層の傾斜が同じ方向である流れ盤と、斜面の傾斜と地層の傾斜が反対方向である受け盤もよく確認できました。

また、尾根部分を歩き、左右の様子の違いも体感しました。今回は、進行方向に向かって右手が流れ盤で、左手が受け盤でした。右手の流れ盤では、傾斜は緩やかでスギがまっすぐに育っていました。左手の受け盤では、傾斜は急で、杉などの植林を行われておらず広葉樹が繁茂していました。傾斜の急さと岩盤がむき出しで土壌が少なく、植林ができない状態だったのではないかと推察されました。尾根からの左右で傾斜の様子が全然違うというのは、不思議な感覚でしたが、流れ盤と受け盤を肌で感じることができました。

最後に、地図上で地すべり地帯の端にあたる部分に行きました。吉村さんが言うには、今すぐに地すべりが起こるような状態ではないと話されました。それでも、周りの樹木をみると根元から曲がっていることが確認でき、地すべりが起こる場所で見られる兆候についても目で見ることができました。また、地すべりの右端・左端どちら側にいるのか亀裂の方向からわかることも教えていただきました。万が一、地すべりに遭遇した際にどちらに逃げるのが正解か命に関わる大事な知識も身につけることができました。

おわりに

今回は2日間で地形・地質について座学と実際に現場に行くことで学びました。地形・地質の特性を把握することは、災害などのリスクをあらかじめ認識し、予防することに繋がります。また、大きな災害に繋がらない森林路網の損傷等に関しても、修繕には時間もコストも必要になります。地形・地質に関する知識は林内での作業を行ううえで、欠かすことができない部分であることが認識できたのではないかと思います。

参加者の皆さんからは以下のような感想をいただきました。

・作業道の作り方を教えていただける先生は多くいらっしゃるが、地形や地質に関して詳しい方に教わる機会は少なく、専門の先生に学べたのが貴重だった。

・1日目に座学で図面を見てから、2日目に現地で実際に確認する流れが非常に分かりやすかった

・同じ町内でも地質は全然違っていて、それに合った土地利用をしないと不具合が出るということがわかった

・地すべり地での施工方法や注意点についての解説が特に学びになった