森林の多面的な利活用に関する講演会を実施しました

8/5に林業人材育成研修として「森林の多面的な利活用〜地域の森林をモリアゲる〜」と題した講演会を実施しました。

森林には木材を供給する機能のほかにも、二酸化炭素を吸収し地球温暖化防止に貢献する機能、複雑な環境を生み出し生物多様性に貢献する機能などを有しています。これまで森林の貨幣的価値は木材生産を行う林業が中心でしたが、近年、生物多様性保全や森林空間の活用などにも注目が集まっています。

今回は、株式会社モリアゲの長野麻子さんをお招きして林業に縛られない森林の多面的な利活用についての可能性や事例について講演していただきました。

長野さんは農林水産省に入省後、2018年には林野庁木材利用課長として「ウッドチェンジ」を推進するなどし、活躍されました。その後、2022年に早期退職され株式会社モリアゲを設立されました。株式会社モリアゲでは森林の有効利用や木材利用促進に関する企画・コンサルティング業務などを行っています。

株式会社モリアゲの詳細はこちらからご覧いただけます。https://mori-age.jp

会場18名、オンライン8名の方にご参加いただきました。

森林の多面的な利活用の可能性

はじめに、長野さんから森林の持つ可能性についてお話しいただきました。

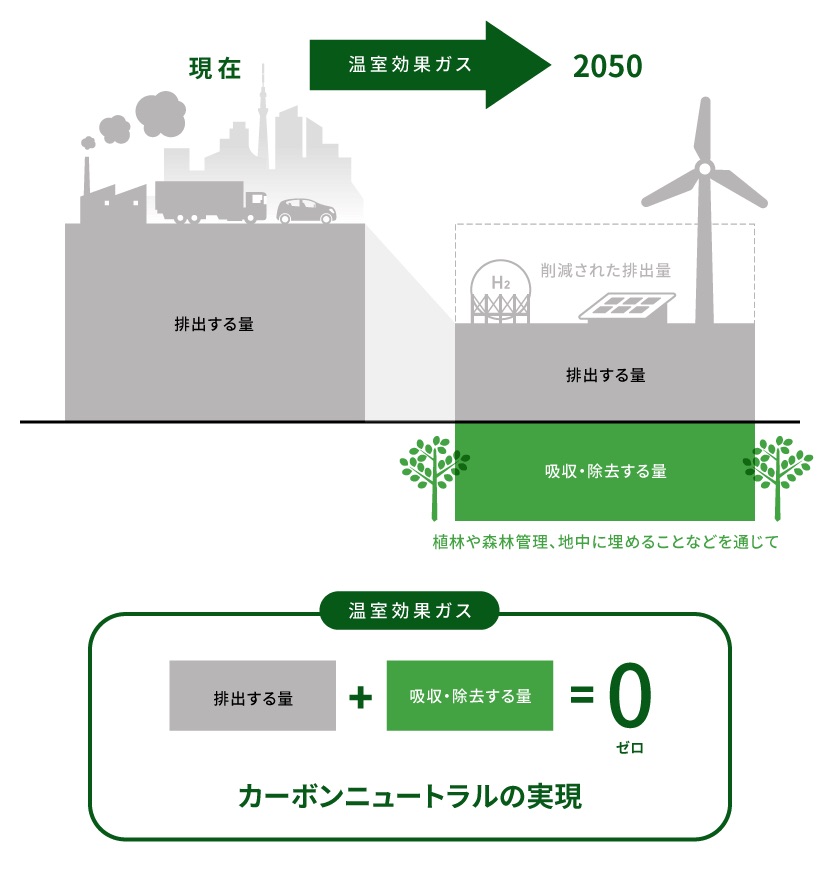

今、日本のみならず世界中で持続可能な社会な実現へ向けての取り組みが進められています。その中でも中心になっているものとして、「カーボンニュートラル」「ネイチャーポジティブ」があります。

日本も同意したパリ協定では、2050年にカーボンニュートラルの実現が目標としてかがげられています。カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出を全体として0にするというもので、温室効果ガスの排出量と吸収量の差し引きの考え方に基づいています。

引用:METI Journal ONKINE https://journal.meti.go.jp/p/19456/

日本では、カーボンニュートラルの実現に向け、2030年には2013年度比で二酸化炭素の排出量を46%削減することを表明しており、企業でも脱炭素に積極的に取り組んでいく必要があります。二酸化炭素の排出そのものを少なくしていくのにも限界があり、二酸化炭素の吸収・除去に注目が集まっています。特に、日本の二酸化炭素吸収の約9割が森林によるものだと言われており、企業としても森林への支援や資金援助といった取り組みが広がってきています。

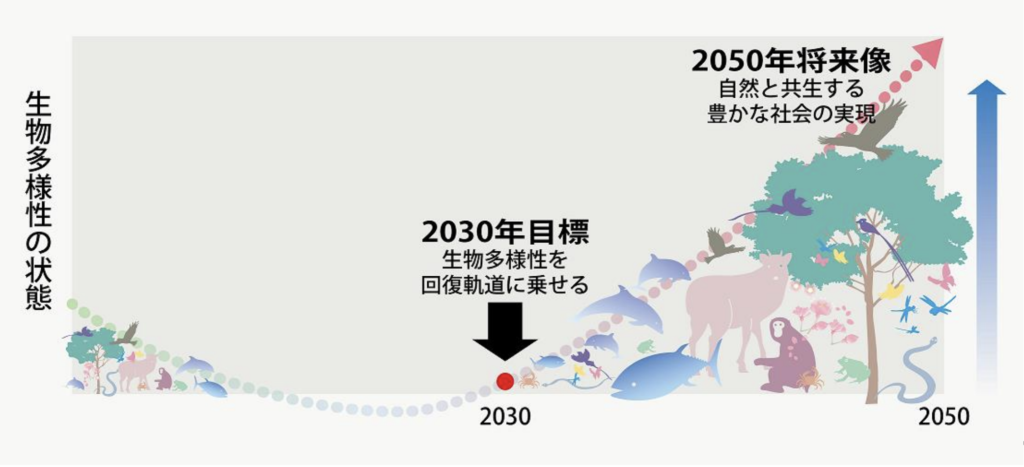

人間が生活する上で必要な食糧や水、安定した気候などは生物多様性によって支えられています。2030年に人間活動によって破壊された生物多様性を回復軌道に乗せるネイチャーポジティブも世界で取り組むべき大きな目標です。パリ協定では、2030年までに生物多様性を回復軌道に乗せるために、地球上の陸と海それぞれを30%を保全する30by30が国際目標として設定され、世界中で取り組みを行っています。

引用:東京都環境局

日本の陸域生物の約8割は森林に生息していると言われており、林野庁からも森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針が出されています。

このように、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの場としても森林が注目されています。

また、国内では林野庁を中心に推し進められている「森林サービス産業」についても紹介がありました。

森林サービス産業は、健康、観光、教育など様々な分野で森林空間を活⽤した体験サービスを提供することで、⽇常⽣活の様々なステージや場⾯において、健康で⽂化的に楽しく⼼豊かに暮らすことに貢献し、⼭村地域に新たな雇⽤と所得機会を⽣み出すことが目標です。

具体的には、以下のような取り組みになります。

引用:林野庁「森林サービス産業」の創出・推進に向けた活動⽀援事業(令和2年度〜令和4年度)成果

特にこれまであまり繋がりののなかった医療分野における森林の活用が注目されています。森林で過ごすことによるストレス軽減などの医学的効果が証明されてきており、治療や予防の一環として森林を利用する取り組みもあるようです。

以上のように、従来の木材生産以外でも森林を活かしたビジネスチャンスがたくさん転がっていることを知ることができました。

利活用の事例

森林の様々な利用方法による可能性が示されたうえで、現在進行している取り組みや先進事例についてもご紹介いただきました。

脱炭素を目的に大企業と林業会社が連携しているもの、造林・育林を主とするベンチャー企業を立ち上げたもの、森林空間を満喫できるように森林公園を企業と連携して再整備したもの、などなど興味深い事例が紹介されました。

なかでも、僕の印象に残っているのは西粟倉村で実施されているチェーンソー講習を有料のアクテビティとして実施している事例でした。この事例は資格用のチェーンソー講習を一般向けに改良し、チェーンソーのメカニズムから丸太にするまでを学び・体験できるプログラムとして提供しています。長野さんはこの事例を紹介された上で、林業では無料でやっていることが多いと話されました。普段の業務の進行を止めて別のことをやっているので、そこに対してはしっかりと対価を払うことを考えていかないといけないという大事な考え方についても触れられました。普段当たり前に思っている・やっていることでも工夫次第でこんなに変わるのかとびっくりしました。

たくさんの事例を通して多種多様な可能性をより感じることができたのではないかと思います。

質疑応答

今回は、林業に従事する方以外にも製材に関わる方や観光に関わる方など幅広い方が参加されており、興味深い質問がいくつもありました。

Q.従来の木材産業との兼ね合いについて

Q.国民が期待する機能で関心が低い、保健・休養に関してどうしてお金が払われるのか?

Q.嶺北で森林サービス産業を実施するならどのようなものが考えられるのか?

など、質疑応答を通して自分たちの地域である嶺北でどのように繋げていくことができるのかについての理解が深まったと思います。

今回の講演会は、木材生産以外の森林利用の方法やその可能性を知ることで参加者のみなさんの森林の活かし方の選択肢が広がったのではないかと思います。また、企業や地域内外と連携して取り組んでいることが多く、それが大きな動きにつながっているように感じました。基金として嶺北の森林の盛り上げていくためにもこのような動きを推進したり、連携の部分をサポートしていければと思います。

参加者の皆さんからは次のような声をいただきました。

・森林利活用につき他業界連携など多様な事例に触れ、視野が広がった。

・多岐に渡る事例をご紹介いただき、勉強になると同時にモチベーションにも繋がった。

・大手企業が森林の利活用に積極的になってきていることは好ましい傾向だと感じている。今後は企業だけでなく個人にも森林の利活用の機運が広がれば良いと思う。

・やっぱり芯を食った面白そうな企画・活動には人やお金が集まるということを再確認できた。