「山のフタをあける」プロジェクト始動

はじめに

6/21-22の2日間は、東京科学大学の伊藤亜紗さんとNTT社会情報研究所の渡邊淳司さんを中心に構成された研究グループのみなさんが調査のために嶺北に来られました。

伊藤さん、渡邊さんらの研究グループは過去に新たなスポーツ観戦の方法を探索する「見えないスポーツ図鑑」プロジェクトを実施しています。このプロジェクトでは、①スポーツ選手が体感しているスポーツの本質を解き明かすこと、②目の見えない人とともにスポーツ観戦をする方法を模索することが目的として掲げられました。この目的を達成するためにスポーツ経験者からそれぞれの種目の本質を聞き出すことと、ごく一般的な日用品を用いてそれらの感覚を再現することを行いました。そして、成果物として全10種類のスポーツが別の形となり、体験できるようになっています。

詳しい内容はこちらから確認できます。

身体感覚を翻訳する『見えないスポーツ図鑑』 研究者が見つめたスポーツの本質

「山のフタをあける」プロジェクトとは?

現在、もりとみず基金では伊藤さん、渡邊さんらの研究グループと共同で「山のフタをあける」プロジェクトを進めています。このプロジェクトのゴールは大きく分けて、2つあります。ひとつは、専門家の人が森林や山をどのような見方をしているのか身体的に翻訳するツールの開発です。もうひとつは、多様な視点から森林や山のデザイン・診断をするゲームの開発です。過去にスポーツを対象にしたものを、今回は森や山を対象にするイメージです。

完成したツールの体験を通じて、森林や山との関わりが薄い方にもその内容をわかりやすく伝え、森林や山をより身近に感じることができるようになることが期待されます。

今回はそれぞれの森林や山に関わる専門家の人たちにインタビューを行い、翻訳するツールを一緒に探していきました。

森林は木材生産の場だけでなく、レクリエーションの場や動物の住処にもなります。また、森林には二酸化炭素吸収による地球温暖化防止機能や水源涵養機能など多面的な機能を有しています。このように、森林はさまざまな側面を持っており、森林の関わり方によって森林に対する見え方も異なってきます。

インタビューを行った5名の方は次のようにそれぞれ仕事や生活の一部として森林や山と関わっています。

・森林を構成する樹木1本1本と向き合う樹木医の人。

・森林に生息するシカやイノシシを捉える狩猟を通して森林と関わりをもつ人。

・祖父が森林所有者で幼い頃から森林にはいり、将来的に森林を受け継ぐ人。

・渓流釣りやキャンプなど自然と一体となって遊ぶことを通じて森林と関わりをもつ人。

・幼い頃を嶺北で過ごし、Uターン後林業を通して30年以上森林と関わり続ける人。

インタビュー

インタビューを受ける人の幼い頃から現在までのさまざまな出来事を聞いていきます。大まかな流れを掴みながら、過去の森林や自然との関わりや興味をもったきっかけなどの森林に関係する質問にだんだんとシフトしていきました。

僕が周りからインタビューの様子を見ていてすごいなと感じたことが大きく2点ありました。

ひとつは、1対1ではなく、1対質問者複数で行うインタビュー形式であったことです。

研究グループの方々はもちろん周りで様子を見ている方も気になるところがあれば、随時質問を投げかけました。質問する方たちも各々の視点があるので、質問は広範囲に及びました。同じ時間を使っても1人だとここまで深く理解することはできなかったと思います。その分ものすごく頭を使い、周りで話を聞いているだけで疲れる体験でした。

もうひとつは、例えを用いた質問を投げかけることによってインタビューを受ける人の感情や本音をより引き出していたところです。

単にうれしいや悲しいという感情を聞くのではなくて、どういう時の感覚や感情に似ているのか? 場時には、〇〇の感覚に近いですか?と具体的に質問をする場面が何度も見られました。インタビューにおいて難しいことのひとつに相手の感情や本音を聞くことがあると思います。しかし今回のインタビューはみなさんの感情や想いがすごく伝わってくるインタビューでした。

イメージを形にしていく

インタビューと並行して渡邊さんは手を動かして、インタビューの内容や様子をもとに森林がどう見えているのかをいろんなものを用いて表します。それをインタビューを受けている人にも共有し、この表現での解像度を上げていく作業に移ります。

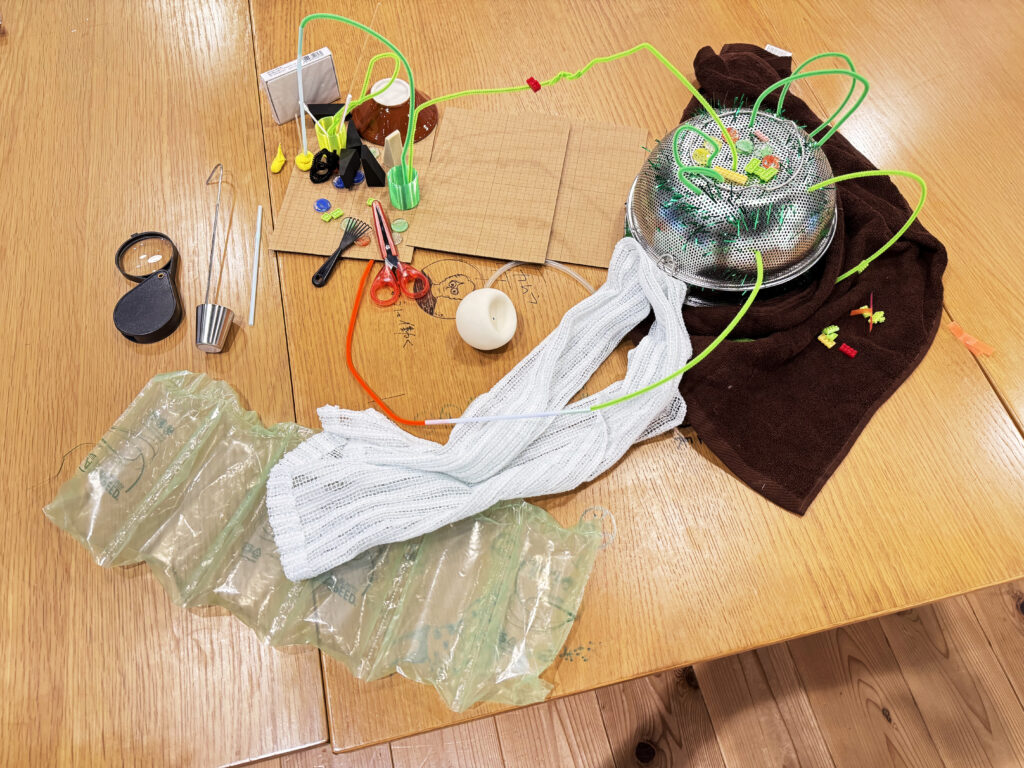

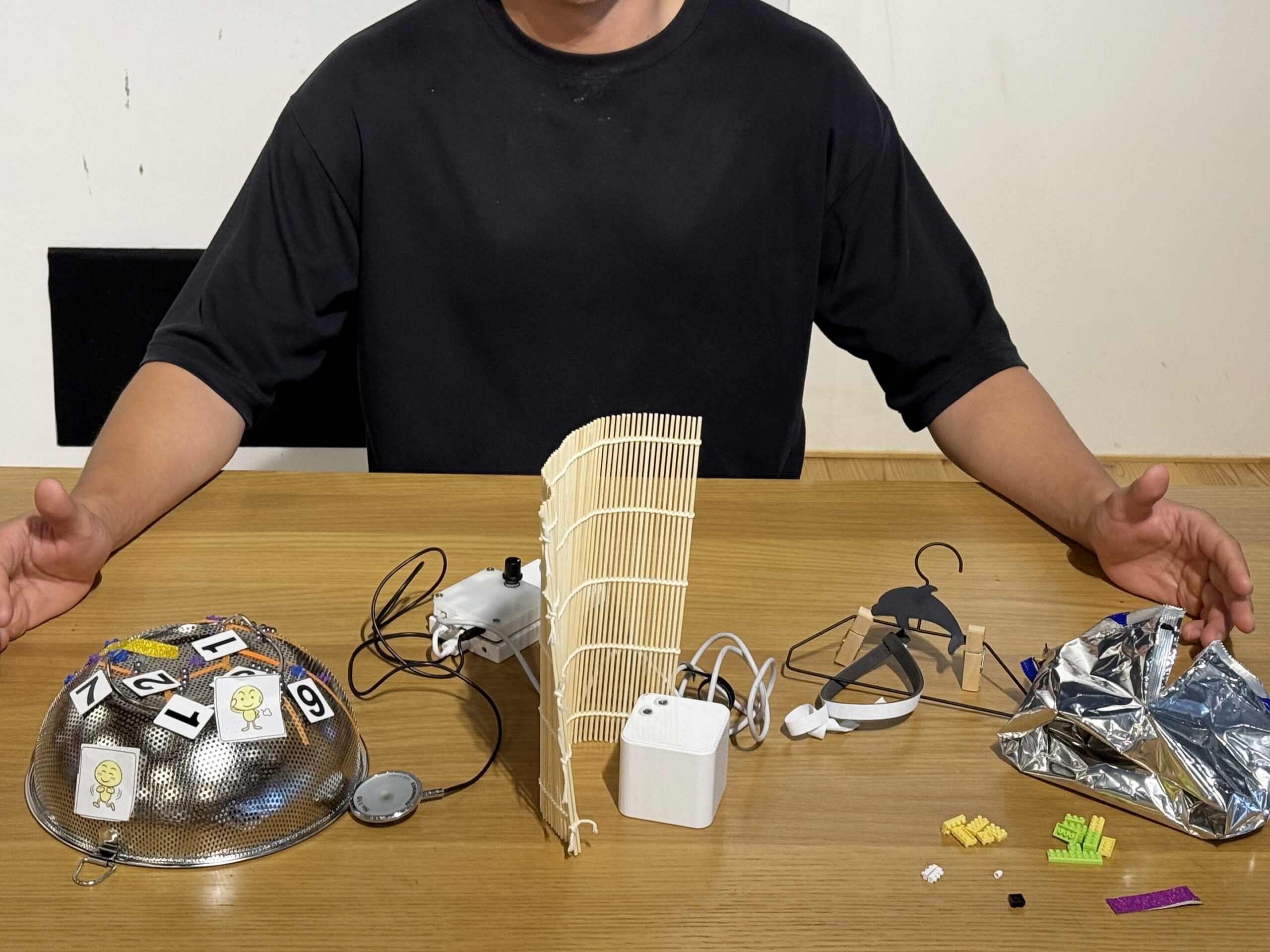

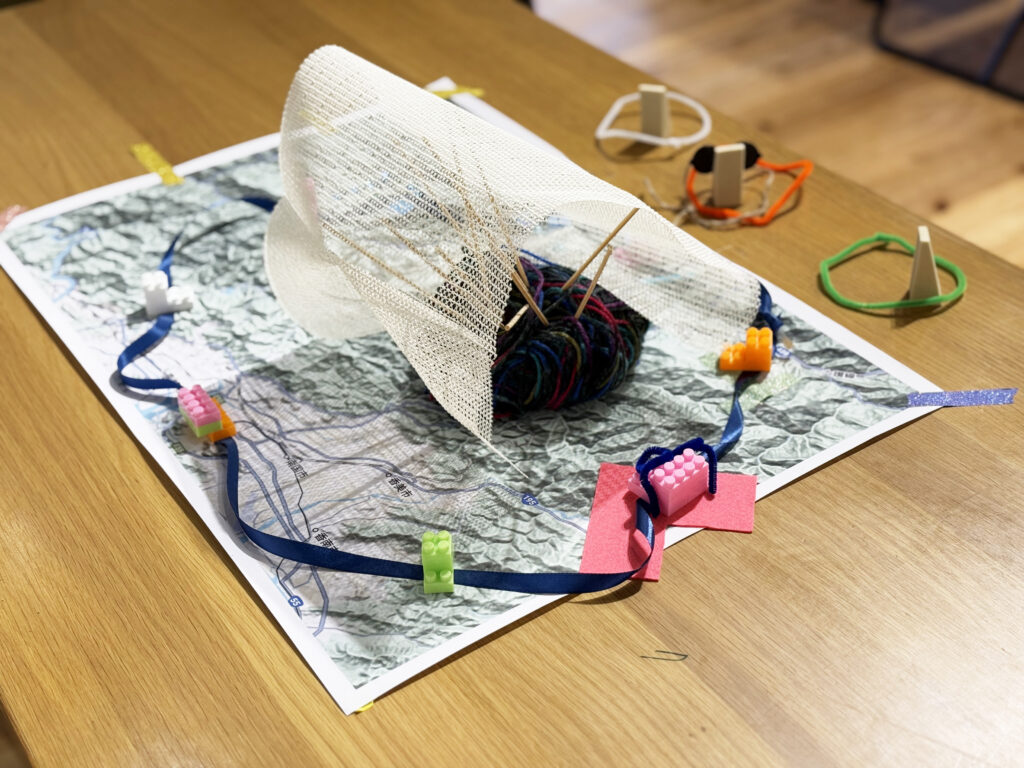

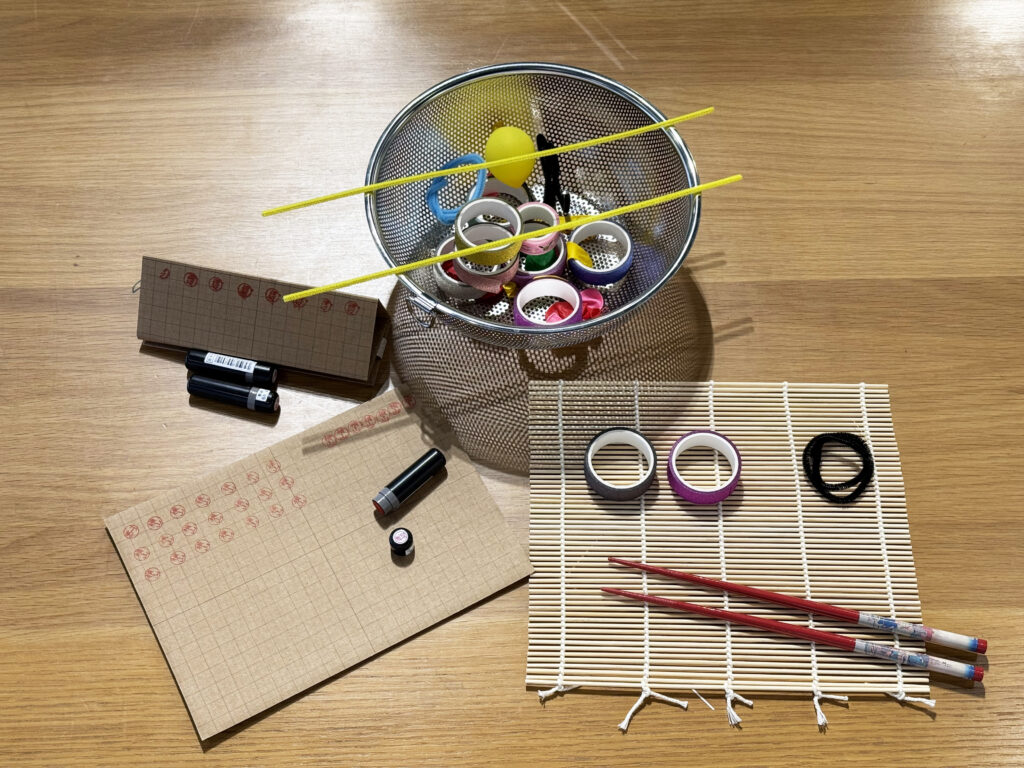

イメージを形にしていく作業では、机に並べられたたくさんの100円均一ショップで購入できるような道具を使用します。ここでの道具の使用方法はさまざまでした。例えば、粘土の色分けによる森林のゾーニングやカラーモールを用いて人と人との関係を表現するように直接的に表現するために使用することもありました。また、森に対しての自分の働きかけ方を表現するために、聴診器やハサミ、クシなどの機能を比喩的に表現するために使用することもありました。

参加者全員でこんな感じ?これは少し違うかな?と頭を捻りながら少しずつ形づくっていきました。

イメージを形にしていく様子 いずれも撮影:矢野裕彦(TEXTEDIT)

この作業でできた完成品がそれぞれこちらになります!

いずれも撮影:矢野裕彦(TEXTEDIT)

完成品だけを見るとよくわからないと思います。完成品の内容を説明すると1つでブログ記事1本は書けてしまうぐらい中身の濃いものです。この作業を通じて、言語化できていない知識や考えがあるということが痛感させられましたし、少しでも山の見え方を認識できる一歩になったと思います。

今回の完成物はゴールではなく、これからのコンテンツを考えていくスタートラインです。

最終的にどのようなものになるのか、みなさんも楽しみに続報をお待ちください!